科学高效管理办公用房是机关事务工作的重要内容,也是推动机关事务工作高质量发展的关键之一。目前,国内外在办公用房管理方面开展了积极探索,形成了政府管理、“政府+市场”、市场化运作、集中管控等模式,但尚未形成系统性的办公用房优化路径。本文在理论模式建构的基础上,以重庆市市级机关办公用房为研究对象,分析其管理过程中存在的问题并提出系统性的实践优化路径。

一、逻辑框架

针对办公用房管理中存在的各种问题,完善以动态管理为核心的办公用房管理机制,推动标准化与法治化建设,是优化路径的关键。此外,应注重创新管理方法,加强信息技术在办公用房与公共不动产管理中的应用,构建动态管理信息平台,采用更先进的技术工具收集、分析、更新、监控公共不动产情况,加大办公用房精细化管理力度。在这一过程中,强化监管与监督至关重要,是落实办公用房配置法治化的重要保障。

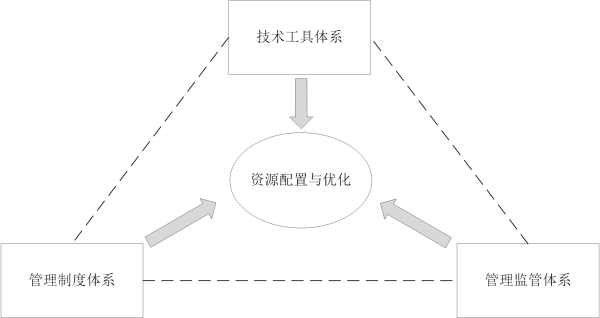

优化党政机关办公用房管理,应以办公用房资源配置与优化为核心,建设基于信息化与智能化的办公用房管理体系,形成办公用房管理的技术支撑;优化管理制度体系、重构管理监管体系,形成办公用房管理的制度与体制保障。

本文以重庆市机关事务管理局直接管理的122家党政机关办公用房为研究对象。

二、存在的问题

办公用房资源统一配置管理难度大。重庆市地域范围跨度大,122个市级党政机关分散在8个区(县)的82个地点办公。分散的布局造成设施、服务管理人员的重复配置,运行成本较高,行政效率低。41家市级机关所在建筑的建成时间超过20年,建成时间在10年以下的占比不足25%。建筑建设年代久远,房屋普遍存在空间布局不合理、功能不全、配套设施相对落后等缺陷。目前,全市共有22家市级机关存有闲置办公用房,但54%的机关单位闲置房屋面积小于500平方米,再利用受到较大限制。租用是保障机关办公用房配置的重要手段,截至2022年,重庆市共23家市级机关采取租用的方式办公。租赁需求的扩张与闲置资源利用难以充分协调,使市级机关租房资金压力显现。

办公用房精细化管理水平有待提升。现有党政机关办公用房管理信息系统功能在可视化、智慧化方面还不完善,系统三维可视化图形展示功能薄弱,“以图管房”的技术效能无法得到充分释放,难以实现“看得见”的智慧监督管理。办公用房相关标准有待细化,存在办公用房与业务用房划分标准模糊,租房标准、物业服务费用定额细则缺失,公物仓制度尚需完善,经费管理职能相对分散等问题。使用单位对办公用房面积等信息采集存在误测与漏测,制约了办公用房管理效能的提升。

办公用房监管体系亟待健全。《重庆市党政机关办公用房管理实施办法》提出建立健全党政机关办公用房巡检考核制度,但具体考核流程和标准并未进一步细化,导致监管效能较弱。此外,党政机关办公用房缺乏社会和群众监督机制,问责机制不明晰。

三、优化路径

针对重庆市市级机关办公用房现状,笔者围绕“一核三体系”建构办公用房系统性优化路径,即以科学制定用房资源配置与优化方案为核心,构建综合性用房管理技术工具体系和办公用房精细化管理制度体系、健全办公用房监管体系。

图1 办公用房优化理论逻辑框架

(一)聚焦集中统一管理,科学制定用房资源优化方案

建构调剂优化模型,强化用房资源科学调配。基于“有需才调”的传统办公用房调剂模式难以适应办公用房统一集中管理的现实需求,应探索建立多目标办公用房优化模型,支撑办公用房优化重组。模型综合考虑各单位使用面积、地理位置、建筑年代,以各机关办公用房总使用面积超标最小化和总间隔距离最小化为优化目标,以满足机关办公的面积需求、保证办公功能需求、符合调剂适宜性为约束条件,进行资源调剂重组模拟,将有效提升办公用房资源配置与使用效率。

形成置换配置和处置结合的办公用房管理优化路径。针对需置换房屋和闲置房屋制定专门管理办法,促进置换房屋和闲置资产处置精细化、科学化。在摸清全市党政机关办公用房总量和结构、完善房屋相关管理制度的基础上,积极推进房屋管理法治化。借助虚拟公物仓的办公用房专用考核模块,将部分办公用房置换和处置审批事项从事先审批转为事后备案,以提高置换和处置效率。

(二)强化数字化与智能化应用,建立技术工具体系

搭建数字化办公用房虚拟公物仓平台。在数字政务、智慧政府建设的大背景下,应通过市场手段,搭建信息化和智能化的办公用房资产运营与管理虚拟公物仓平台。融合基础数据和监管数据,建立办公用房“信息归集—价值评估—信息发布—供需处置”的整体性数字化链条,及时捕捉、登记和更新符合处置规范的办公用房资源信息;融合搭载办公用房资产评估系统,在虚拟公物仓中建立办公用房专用考核模块与办公用房追踪管理服务,形成对办公用房管理的一体化支撑;探索建设多层级虚拟公物仓管理信息系统,以信息化手段推进办公用房共享共用,提高办公用房使用效率。

高效利用大数据和信息管理系统。依托虚拟公物仓,加快建设党政机关办公用房管理信息平台,搭建党政机关办公用房信息数据库。管理信息平台应包括使用管理、图形化管理、业务申请、统计分析和纪委监管等模块,通过3D全景示意图、可视化智能图形等手段,借助“图形—数据”链接模式,落实办公用房地理信息查询、实景识别等功能,实现办公用房动态监管数字化和可视化;精细化采集信息,自动分析各单位、楼层、房间、人员是否超标,借助人工智能技术,实现自动化预警,掌握超标使用、违规占用情况,通过数字化、精细化管理,从根本上实现制防、人防、技防的有效统一。

(三)强化标准化建设,优化管理体制机制

完善租用办公用房标准,推进办公用房租金制改革。由市机关事务管理局牵头,联合财政部门修订完善党政机关租用办公用房标准和制度,建立倒逼型奖惩机制。推进办公用房租金制改革,由财政部门按照租金标准,核定机关办公用房租金预算总额;依托虚拟公物仓,搭建租用社会房屋信息平台,推进机关办公用房的统一管理;强化机关事务管理局的管理效能,明确各机关与机关事务管理局的权责和义务。

健全工作制度,形成完善、有效的制度体系,推进办公用房精细化管理。构建办公用房的标准体系,健全市级党政机关办公用房管理、办公用房清查盘点等系列管理制度,逐步形成以政策法规为基石、办公用房管理机制为支撑、具体标准为载体的机关办公用房管理体系,以标准化建设和法治思维促进保障和管理服务规范化。

建立跨部门沟通协调机制,提升协同管理效能。加强组织领导和部门间的协同联动,突破权属登记问题瓶颈。成立主要负责同志牵头、多部门参与的专项领导小组,建立联席会议机制,明确办公用房权属登记工作的目标和推进节点,统筹推进权属登记工作。在此基础上,组建多部门参与的工作专班,开展权属登记问题梳理、数据核查、部门对接等工作,通过联席会议商讨解决办法。

建立由机关事务部门牵头、有关部门协同配合的综合监管协调机制,机关事务部门统筹协调,同时充分发挥发展改革、财政、纪检监察、审计等部门的作用。通过建立常态化的跨部门协调机制,加大部门、上下级间的沟通协调力度,打破条块分割。通过设立跨部门的专门机构或领导小组等协调机制,破除部门间的组织壁垒,加强对办公用房的全过程、全方位监管。

(四)健全权责一致的监管体系,强化监管力度

坚持依法监管,加快完善办公用房法治体系。以人大立法保障机关事务部门在办公用房监督管理中的法定职责,强化对办公用房事前、事中、事后监管的法治化。

建立科学的监管工作考评指标,创新多元监管方式。细化、量化办公用房管理考评要素和指标,围绕办公用房监管工作组织领导与责任制、办公用房监督管理的工作机制和信息共享机制、办公用房监管规划等,选取可量化指标,建构评价指标体系,强化监管考核。以考评工作制度化、常态化为目标,不断改进党政机关办公用房监督管理工作考评方式。在日常考评的基础上,综合利用专项考评、年度考评、随机抽查等方式开展办公用房部门与人员监督考评,做好考评公示,为实现更有效的社会监督创造条件。

提升监管公开性与透明度。创新办公用房社会监督管理模式,大力推进办公用房从决策到管理全过程的信息公开。利用统一的信息公示平台对办公用房预算审批、规划建设、权属用途、调配使用等全过程进行记录并公开。建立与畅通群众监督举报和反馈机制,充分发挥新闻媒体动员和引导社会监督的功能,引导社会各方共同推进办公用房管理体制改革和监管体系完善。

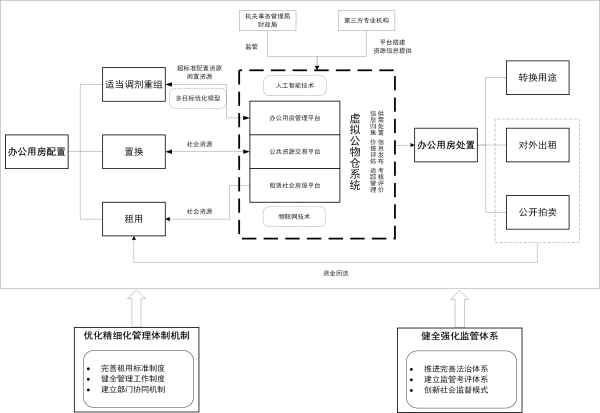

图2 重庆市市级机关办公用房优化路径

综合来看,重庆市机关办公用房优化应以资源节约集约利用与提升精细化管理为目标,形成系统路径。核心在于通过调剂重组、置换与租用,实现办公用房资源的优化配置;其基础在于借助物联网、人工智能等新技术,形成以智能化虚拟公物仓为核心的技术工具体系,引入可量化的科学模型,支撑资源优化配置。

强化引入社会资源与第三方机构,发挥市场在资源配置中的关键作用,通过转换用途、对外出租、公开拍卖等方式实现闲置与冗余办公用房的高效处置,形成办公用房资源优化的良性循环。实现这一目标,需要以完善的管理体制机制和高效的监管体系为保障,从管理标准化、部门协同等方面推进管理体制机制的优化完善,从监管考评、法治化等方面推进监管体系改革创新,为办公用房优化管理提供制度保障。

(文/重庆大学公共管理学院、重庆市机关事务管理局 刘炳胜 汪涛 李昌荣)

(如需转载,请注明出处为“全国机关事务管理研究会网站”。)