近年来,随着生活水平的日益提高,居民对于住宅小区的景观环境要求逐步升级。新建住宅小区时,为快速达到较为理想的绿化景观效果,以满足居民对宜居生活环境的迫切需求,建成初期需要移栽大量树木。本文结合《北京市绿化条例》等各地相关规范性文件内容,对北京地区新建住宅栽植树木时应注意的事项进行简要分析。

居住区绿地率

居住区绿地率指居住区用地范围内各类绿地的总和占居住区用地的比例,居住区绿地主要包括公园绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地等。根据《北京市绿化条例》规定,“新建居住区、居住小区绿化用地面积比例不得低于30%,并按照居住区人均不低于2平方米、居住小区人均不低于1平方米的标准建设集中绿地”。上海等部分省市要求新建小区绿地率达到35%。

绿化树种配置

坚持“适地适树”原则。多选用适应北京地区环境的乡土树种,如国槐、白蜡、油松、山楂、榆叶梅等,既可以提高移栽成活率,又可以降低养护成本、凸显城市特色,尽可能减少选用所谓的“高档”树种和外来树种所产生的额外建设及养护成本。结合小区内具体栽植区域,选择合适的树种,例如,建筑南面应选用落叶乔木,建筑北面选择耐阴、抗寒的花灌木,建筑的西面、东面植物选择应充分考虑夏季防晒和冬季防风的要求。

营造复层栽植结构。绿地区域建议采用落叶树种和常绿树种相结合,乔、灌、花、草、地被综合配置的模式,营造富有层次感的绿化景观,同时鼓励以乔、灌为主,适当控制观赏性草坪和一、二年生草花的比例,实现节约节俭。此外,还应注重立面绿化,利用爬山虎、藤本月季、凌霄、紫藤等攀援植物弱化建筑形体的生硬线条,进一步提升绿化美化效果。

丰富色彩季相变化。遵循植物季相变换的原则,充分利用各类观花、观叶、观果及芳香植物的色相和形态等特点,突出季相的动态和静态变化,创造“春花、夏荫、秋实、冬青”的四季景观,同时植物色彩及季相变化要与建筑、道路等周边环境相协调,共同营造宜居、温馨的景观氛围。

此外,部分树种的自有属性,如飘絮、有毒、有异味、带针刺、大量落果、花粉易引发过敏等,可能对绿化养护管理或老人、儿童、过敏人群等特定人群产生不利影响,而部分树种具有防风、降噪、抗污染、净化空气、调节温湿度等功能,在绿地配置树木时应充分考虑相关因素。

树木规格选择

综合考虑法规要求、绿地条件、区域功能、成本等因素,科学合理选取树木规格,移栽树木规格过大,影响树木成活率及后续养护,也不符合建设成本控制及相关环保要求;移栽树木规格过小,则在小区建成初期,难以达到景观要求。

法规要求。根据《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》等相关规范性文件的规定,“严格控制城市绿地设计方案中使用的苗木规格,胸径大于15厘米的速生树种乔木数量和胸径大于12厘米的慢生树种乔木数量在乔木总数中所占比例不得大于10%”。

绿地条件。根据绿地区域有效土层厚度、种植槽尺寸深度等选取适宜品类、规格的树木,例如,小乔木(6米至10米)建议栽植在有效土层厚度大于1米的区域,胸径10厘米至12厘米乔木的种植槽尺寸应控制在直径110厘米至130厘米、深度80厘米至100厘米。同时,住宅小区建设期间应加强监管,严禁将建筑垃圾填入绿地内等违法行为,以免影响树木成活和正常生长。

区域功能。为保证正常的遮荫效果,参照《城市道路绿化设计标准》等相关规定,新栽行道树胸径不宜小于8厘米。

树木间距控制

参照《南京市绿化园林建设精细化管控技术导则(试行)》等各地相关要求,住宅小区内树木间距可按照以下要求进行合理控制。

建筑周边树木间距要求。靠近建筑物区域的植物配植应以不影响通风和采光为准,乔木树冠与建筑的墙面开窗应保持合适的距离,一般与南面的开窗距离不应小于6米,与其他面的开窗距离不应小于4米。

行道树株距要求。行道树相邻树木株距应大于6米,相邻树木高差小于30厘米,分支点高度大于3米(保证行人、非机动车及小型客车的正常通行)。

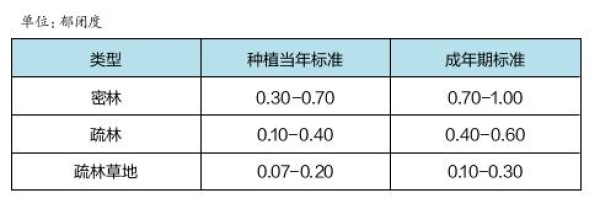

游园绿地绿植密度要求。游园绿地植物配置应结合景观所需郁闭度(即群植乔木树冠垂直投影面积与栽植地面积之比),确定合理的种植密度,为植物生长预留空间,如图表所示。

作者:刘宇诚(国家机关事务管理局)